Mit der „Sustainability Monitoring and Assessment RouTine“ (SMART) hat das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sowie die SFS das weltweit erste Tool entwickelt, welche es Agrar- und Lebensmittelsystemen ermöglicht ihre Nachhaltigkeitsleistungen glaubwürdig, transparent und vergleichbar analysieren zu lassen. Unter anderem wird dabei die Ernährungssouveränität bewertet.

Dr. Rainer Weisshaidinger, Isabella Gusenbauer, Moritz Teriete, Richard Petrasek & Dr. Thomas Lindenthal

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird mittlerweile inflationär und uneinheitlich gebraucht. Eine steigenden Anzahl an Siegeln und Zertifikaten und an Anbietern „nachhaltiger“ Produkte macht es für Konsumentinnen und Konsumenten schwer nachvollziehbar, wer tatsächlich nachhaltig wirtschaftet. Vor diesem Hintergrund hat sich das FiBL und SFS entschlossen die SMART-Methode zu entwickeln. SMART basiert auf den SAFA (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems)-Nachhaltigkeitsleitlinien, die von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 2014 veröffentlicht wurden. Ziel und Inhalte dieser SAFA Guidelines ist es, Leitlinien für eine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung von Lebensmitteln und Landwirtschaft klar zu definieren und daher Greenwashing im Bereich Nachhaltigkeit zu vermeiden.

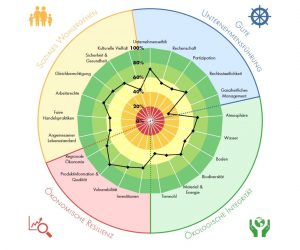

Die SAFA Leitlinien definieren vier Dimensionen der Nachhaltigkeit: „Ökologische Integrität“, „Ökonomische Resilienz“, „Soziales Wohlergehen“ und „Gute Unternehmensführung“, welche sich wiederum in 21 Themen und insgesamt 58 Unterthemen untergliedern. Für jedes dieser Unterthemen wurden konkrete Zielvorgaben formuliert, anhand derer es möglich ist, Nachhaltigkeitsleistungen mit Indikatoren zu bewerten. Da an dem Prozess der Richtlinienerstellung auch NGOs aktiv mitarbeiteten, wurde als eines der Unterthemen die Ernährungssouveränität einbezogen.

Was ist Ernährungssouveränität?

Das Konzept der Ernährungssouveränität wurde 1996 als breitenwirksamer Ansatz zur Bewältigung von (lokalen) Ernährungs- und Versorgungsproblemen von La Vía Campesina, eine weltweite KleinbäuerInnen-Bewegung, sowie mit vielen anderen lokalen, nationalen und transnationalen Initiativen ins Leben gerufen. Diesen Organisation und Initiativen ist es zu verdanken, dass dieses wichtige Konzept aus der Nachhaltigkeitsdiskussion nicht mehr wegzudenken ist. Da es sich bei dem Konzept um eines handelt, das den gängigen, meist nicht nachhaltigen Agrarkonzepten gegenübersteht, ist dies als Erfolg zu werten. Doch das Konzept der Ernährungssouveränität dann zu bewerten, ist alles andere als leicht.

Bewertung von Ernährungssouveränität in SMART

Ernährungssouveränität stellt in den SAFA-Guidelines gemeinsam mit dem Unterthema Indigenes Wissen das Thema „Kulturelle Vielfalt“ dar. Kulturelle Vielfalt bedeutet bei SAFA, die geistigen Eigentumsrechte von Indigenen Gemeinschaften und die Rechte aller Beteiligten, ihren Lebensstil sowie die einhergehenden Produktions- und Konsummuster, zu respektieren. Kulturelle Vielfalt ist ein unverzichtbares Gut für die Verringerung der Armut und die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung. Das Verständnis dieser Vielfalt ist eine Voraussetzung für weitere Entwicklungsmaßnahmen (UNESCO 2008 nach FAO 2014 S. 204).

Ernährungssouveränität basiert laut SAFA auf einer Erneuerung der traditionellen agrarischen und indigenen Weisheit und umfasst die Notwendigkeit eines gerechteren, lokalen und nachhaltigen Ernährungssystems, welches die grundlegenden Werte von Demokratie, Ermächtigung und Selbstbestimmung bestätigt. Ernährungssouveränität führt zu einem gerechten, ökologisch harmonischen und lokalen Ernährungs- und Landwirtschaftssystem, welches auf dem Recht der Völker und Gemeinschaften basiert diese selbst zu definieren (FAO 2014, S. 207).

Zielvorgabe und Bewertung von Ernährungssouveränität in SMART

Zielvorgabe: Das Unternehmen bzw. der landwirtschaftliche Betrieb trägt dazu bei und profitiert davon, dass es bzw. er das Recht auf Wahl und Eigentum an seinen Produktionsmitteln ausübt, insbesondere bei der Erhaltung und Verwendung von traditionellen Erbstücken und lokal angepassten Sorten oder Rassen.

Zielvorgabe: Das Unternehmen bzw. der landwirtschaftliche Betrieb trägt dazu bei und profitiert davon, dass es bzw. er das Recht auf Wahl und Eigentum an seinen Produktionsmitteln ausübt, insbesondere bei der Erhaltung und Verwendung von traditionellen Erbstücken und lokal angepassten Sorten oder Rassen.

Bewertung: Als Nachhaltigkeitsziel wird gemessen, ob der Betrieb bei der Beschaffung von Materialien (z.B. Saatgut) und Absatzmöglichkeiten (z.B. Ab Hof, Supermarkt) wählen kann. Der Zugang zur Wahl spiegelt die Unabhängigkeit des Betriebes/Unternehmens und die Fähigkeit der Lebensmittelkette wider, Kontrolle über ihr Produktions- und Versorgungssystem zu haben.

Durch die SMART-Methode erhält die Wissenschaft ein Tool, das politische Konzept der Ernährungssouveränität gemeinsam mit anderen Bereichen der Nachhaltigkeit zu bemessen. Bewertete Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe bekommen hiermit auch die Möglichkeit zum Fortschritt und zur Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitswirkungen. Da Nachhaltigkeit nicht immer einfach zu „messen“ ist, ist das FiBL und die SFS bemüht die SMART-Methode u.a. auch im Bereich der Ernährungssouveränität weiter zu entwickeln.

FiBL Österreich – Netzwerk für den biologischen Landbau

Gegründet wurde das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) im Mai 2004 als gemeinnütziger Verein mit Standort Wien. Derzeit sind 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FiBL Österreich beschäftigt. Es steht in enger Kooperation mit dem FiBL Schweiz, FiBL Deutschland und dem FiBL international.

Gegründet wurde das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) im Mai 2004 als gemeinnütziger Verein mit Standort Wien. Derzeit sind 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FiBL Österreich beschäftigt. Es steht in enger Kooperation mit dem FiBL Schweiz, FiBL Deutschland und dem FiBL international.

Die Vernetzung zwischen Praxis, Beratung und Forschung sowie fundiertes Biowissen für Konsumentinnen und Konsumenten zählen zu den wesentlichen Zielen und Arbeitsfeldern vom FiBL in Österreich. Mit praxisorientierten Forschungs- und Markterschließungsprojekten übernimmt das FiBL in Österreich eine aktive Rolle im umfassenden Wissensaustausch und in der Vernetzung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure entlang der biologischen Lebensmittelproduktionskette – von den Produzentinnen bis hin zu den Konsumenten.

Zu den wesentlichen Arbeitsgebieten gehören: Nachhaltigkeitsbewertung, Nachhaltige Ernährungsstile sowie Pflanzen- und Gemüsebau.

Das FiBL in Österreich pflegt intensive Kooperationen mit nationalen und internationalen Forschungspartnern, mit Partnern aus dem Bereich Bildung und Beratung sowie mit Vermarktungsorganisationen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auf nationaler und internationaler Ebene. Projektaufträge erfolgen von staatlicher Stelle und von privaten Auftraggebern.